| Riferimento: | S48462 |

| Autore | Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO |

| Anno: | 1545 ca. |

| Misure: | 220 x 290 mm |

| Riferimento: | S48462 |

| Autore | Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO |

| Anno: | 1545 ca. |

| Misure: | 220 x 290 mm |

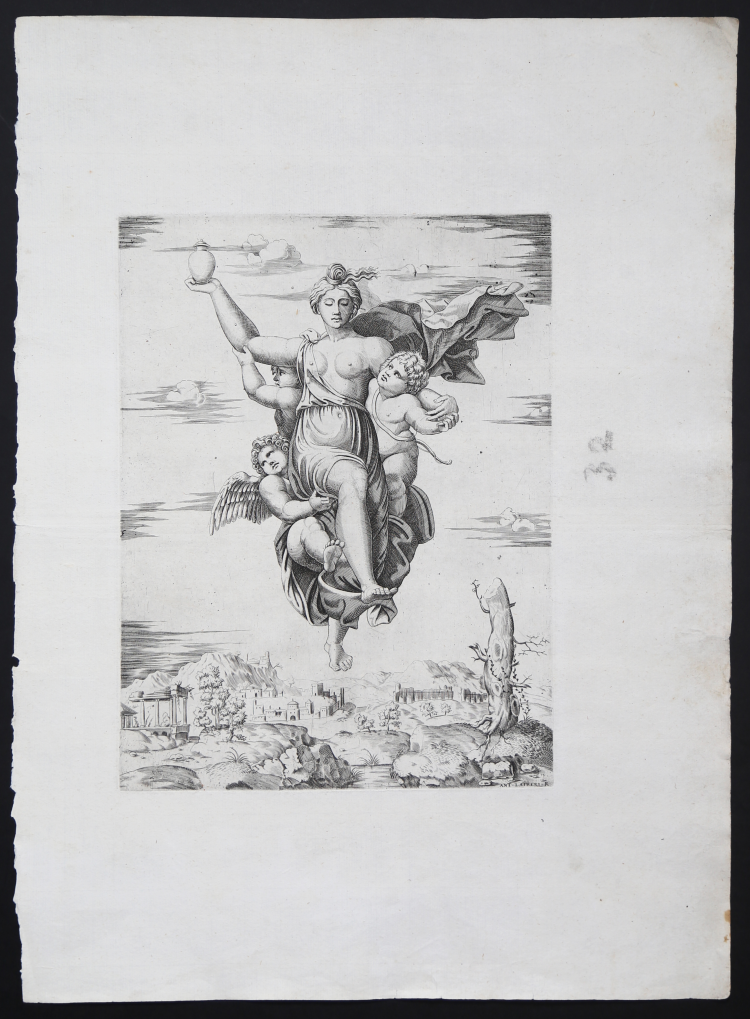

Psiche, con in mano la fiaschetta della bellezza, trasportata da tre putti verso il cielo in direzione dell'Olimpo.

Bulino, circa 1545, privo di firma. Esemplare nel secondo stato, con l’imprint di Antonio Lafreri in basso a destra.

Deriva dal perduto affresco di Raffaello Sanzio (forse eseguito da Luca Penni) alla villa Farnesina a Roma.

Molto divisa la letteratura sull’attribuzione della stampa, da sempre ritenuta genericamente della Scuola di Marcantonio Raimondi. Secondo Stefania Massari (1985) l’opera sarebbe, però e sulla base di chiare affinità stilistiche, da assegnare a Nicolas Beatrizet detto Beatricetto. Concordano sul Beatrizet anche Corinna Hoper (catalogo della mostra di Stoccarda, 2001) e Silvia Bianchi nel suo Catalogo di Nicola Beatrizet del 2003. Recentemente, altri studiosi attribuiscono la lastra a Marco Dente da Ravenna.

Vedi la scheda del curatore del British Museum:

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_V-6-32

Scrive così Stefania Massari, con la quale concordiamo nell’attribuzione stilistica: “La stampa, di cui il Bartsch non conosce l’edizione del Lafrery, viene ritenuta dagli autori opera di un anonimo incisore della scuola raimondesca. In realtà ci sembra si possa confermare l'attribuzione da noi proposta ipoteticamente al Beatricetto (1985). Infatti, il paesaggio aperto e illuminato da una luce chiara e naturale oltre che l'intelaiatura prospettica divisa in due piani contrapposti sono motivi che caratterizzano le opere migliori del lorenese. Illuminanti in tal senso appaiono infatti gli sfondi del Tizio (Bartsch, XV. 39) del Ganimede (Passavant, VI, 111) tipici dell'incisore per quel gusto antiquariale che gli fa arricchire gli sfondi con vedute di rovine e frammenti architettonici. Non poche sono le coincidenze formali tra questa stampa e il paesaggio che fa da sfondo al Tizio divorato dall'avvoltoio, la fisionomia degli amorini e il modo con cui è incisa la muscolatura chiaroscurata con tratti brevi e distanziati che appare analoga nei putti della Baccanaria. Rispetto agli esempi citati l'esecuzione risulta più ricca nel tessuto grafico, più attenta alla de-finizione dei volumi e degli intervalli spaziali, mentre Psiche presenta una modellazione chiaroscurale più morbida; pertanto, il Beatricetto dovrebbe aver inciso la lastra qualche anno dopo la serie michelangiolesca nel 1545 ca., contemporaneamente al Combattimento tra Ragione e Amore. L'incisione ripete, in controparte, il soggetto ispirato alla Favola di Psiche, tratta dall'Asino d'oro di Apuleio affrescato nel pennacchio della galleria al piano terreno della Farnesina ultimata nel 1518 raffigurante Psiche in volo sostenuta da amorini con in mano il vaso della bellezza datole da Proserpina. La decorazione della villa di Agostino Chigi, come è noto, è invenzione di Raffaello che si è ispirato, per celebrare la potenza sublimante dell'amore, non alle Metamorfosi di Ovidio ma a quelle che il retore Lucio Apuleio deve aver composto all'epoca degli Antonini ed erano state ripubblicate a Roma nel 1469. Nel 1500 l'umanista Filippo Beroaldo il vecchio, amico del Chigi, aveva pubblicato i commentari dell'Asino d'oro, nome con il quale è noto il racconto di Amore e Psiche narrato nelle Metamorfosi di Apuleio. La stampa, che al pari delle altre incisioni raimondesche dello stesso ciclo rifletterebbe un disegno originale del Sanzio oggi disperso, è quindi una preziosa testimonianza del lavoro dell'urbinate. Questi aveva fornito diversi disegni per i dipinti realizzati da Giulio Romano, Raffaellino del Colle, Giovanni da Udine e dal Penni, a cui viene generalmente assegnata l'esecuzione dell'affresco con Psiche in volo” (cfr. S. Massari, Tra Mito e Allegoria, p. 248).

Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva con filigrana “tulipani in uno scudo con stella a sei punte” (Woodward nn. 124-125), con ampi margini, in eccellente stato di conservazione.

Bibliografia

Bartsch, Le Peintre graveur (XV.36.5); cfr. S. Massari, Tra Mito e Allegoria, pp. 248-249, n. 95.

Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO Thionville 1515 circa - Roma 1565

|

Nicola o Niccolò Beatricetto o Beatrice o Beatici o Beatricius o Nicolas Beatrizet Lotharingus secondo il nome originale dell’incisore nativo nel 1515 c. in Francia a Thionville nella Lorena di cui inciderà la pianta nel 1557-58. Disegnatore e bulinista, Nicola è a Roma dal 1540, o già dal 1532 come supposto dal Gori Gandellini, dove frequenta la scuola di Marcantonio e Agostino Veneziano. Il Beatricetto si dimostra subito abile nel giusto equilibrio delle linee e dei punti e nella resa delle ombre e dei mezzi toni, tanto da divenire il capo degli incisori stranieri e dei vedutisti romani. Influenzato da Agostino Veneziano e da Giorgio Ghisi, il Beatricetto sceglie i suoi modelli in Raffaello e Michelangelo. Dal 1540 il lorenese lavora per Salamanca e dal 1541 fino al 1550 per Tommaso Barlacchi e dal 1548 per Antonio Lafrery che inserirà molte sue incisioni nello Speculum. Incisore di riproduzione per eccellenza, il lorenese traduce opere di Girolamo Muziano, oltre che di artisti minori, con scene sacre e mitologiche, architetture e palazzi secondo il gusto dell’epoca. Il Beatricetto muore a Roma nel 1565. Gli stati del secondo Cinquecento recano i nomi di Claude Duchet ed eredi, Paolo Graziani, Pietro dè Nobili; nel Seicento quelli di Giovanni Orlandi, Philipp Thomassin, Gio. Giacomo dè Rossi “alla pace” e Giovan battista dè Rossi “a piazza Navona”; nel settecento il nome di Carlo Losi. Il Bartsch attribuisce al lorenese 108 stampe; 114 il Robert-Dumesnil, il Passavant 120.

|

Nicolas Beatrizet detto BEATRICETTO Thionville 1515 circa - Roma 1565

|

Nicola o Niccolò Beatricetto o Beatrice o Beatici o Beatricius o Nicolas Beatrizet Lotharingus secondo il nome originale dell’incisore nativo nel 1515 c. in Francia a Thionville nella Lorena di cui inciderà la pianta nel 1557-58. Disegnatore e bulinista, Nicola è a Roma dal 1540, o già dal 1532 come supposto dal Gori Gandellini, dove frequenta la scuola di Marcantonio e Agostino Veneziano. Il Beatricetto si dimostra subito abile nel giusto equilibrio delle linee e dei punti e nella resa delle ombre e dei mezzi toni, tanto da divenire il capo degli incisori stranieri e dei vedutisti romani. Influenzato da Agostino Veneziano e da Giorgio Ghisi, il Beatricetto sceglie i suoi modelli in Raffaello e Michelangelo. Dal 1540 il lorenese lavora per Salamanca e dal 1541 fino al 1550 per Tommaso Barlacchi e dal 1548 per Antonio Lafrery che inserirà molte sue incisioni nello Speculum. Incisore di riproduzione per eccellenza, il lorenese traduce opere di Girolamo Muziano, oltre che di artisti minori, con scene sacre e mitologiche, architetture e palazzi secondo il gusto dell’epoca. Il Beatricetto muore a Roma nel 1565. Gli stati del secondo Cinquecento recano i nomi di Claude Duchet ed eredi, Paolo Graziani, Pietro dè Nobili; nel Seicento quelli di Giovanni Orlandi, Philipp Thomassin, Gio. Giacomo dè Rossi “alla pace” e Giovan battista dè Rossi “a piazza Navona”; nel settecento il nome di Carlo Losi. Il Bartsch attribuisce al lorenese 108 stampe; 114 il Robert-Dumesnil, il Passavant 120.

|