| Riferimento: | S50308 |

| Autore | Stefano MOZZI SCOLARI |

| Anno: | 1660 ca. |

| Zona: | Bergamo |

| Luogo di Stampa: | Venezia |

| Misure: | 1040 x 770 mm |

| Riferimento: | S50308 |

| Autore | Stefano MOZZI SCOLARI |

| Anno: | 1660 ca. |

| Zona: | Bergamo |

| Luogo di Stampa: | Venezia |

| Misure: | 1040 x 770 mm |

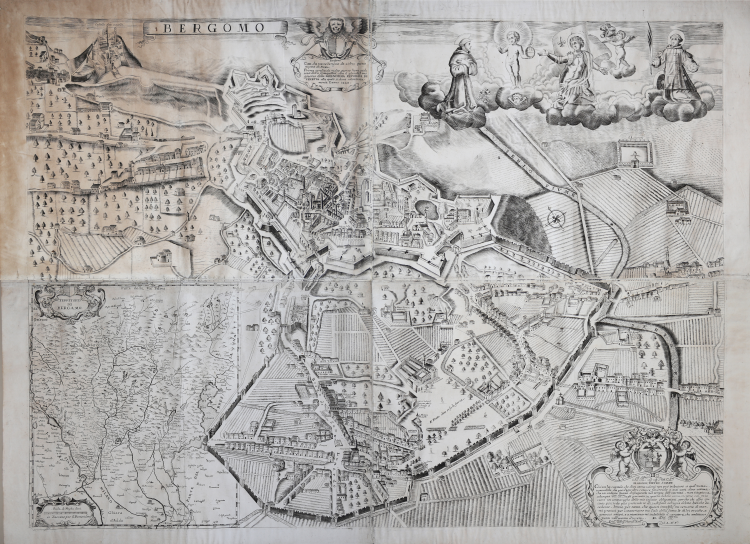

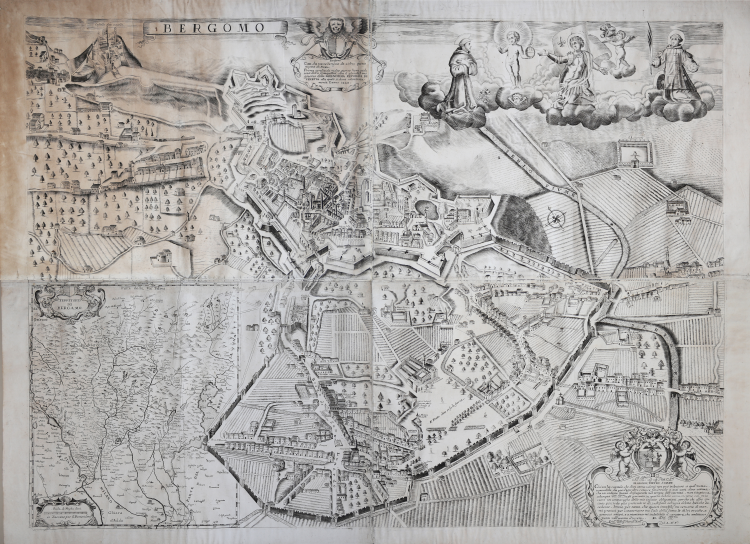

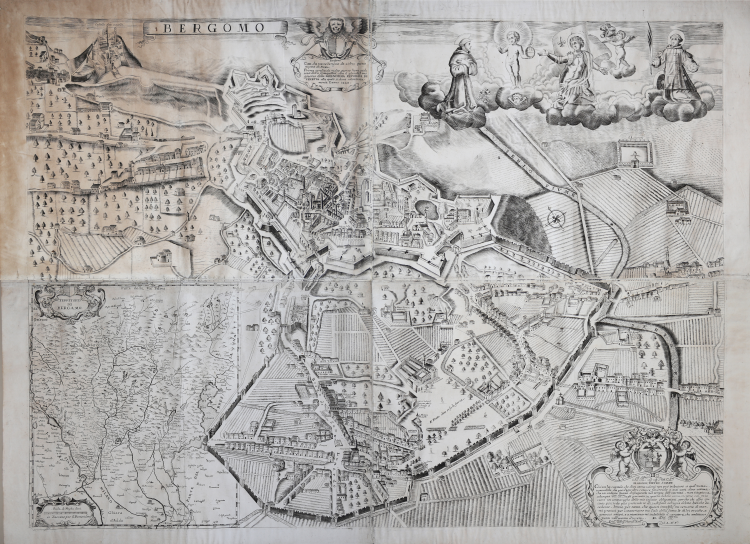

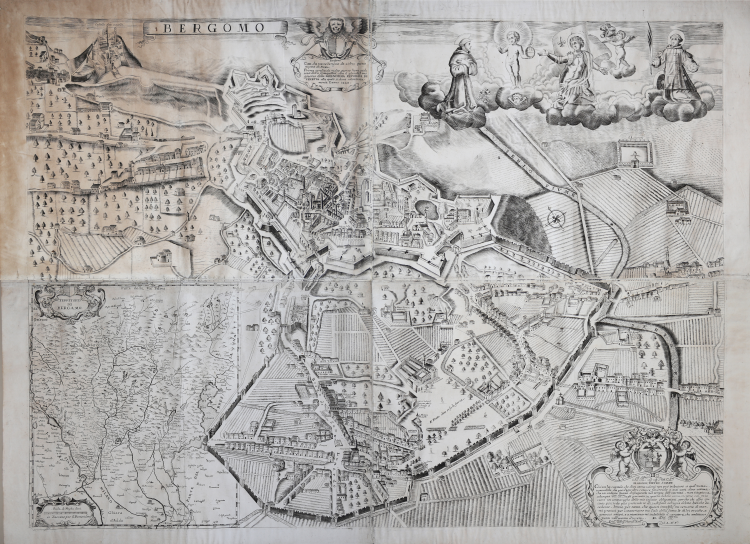

Rarissima e importante pianta murale della città di Bergamo, stampata a Venezia da Stefano Mozzi Scolari basandosi sul prototipo di Giovanni Macheri del 1660.

In un cartiglio a forma di nastro in alto troviamo il titolo BERGOMO; al centro, in un cartiglio sormontato dallo stemma della città, si legge: Bergomo Citta. Che trasse l’origine da cdno quinto nipote di Noè. Prima opressa da molte guerre hora gode una dolce tranquillita. sotto il plaudissimo governo della SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENETIA alla quale si donò volontariamente Lanno 1428. In basso a destra, in un cartiglio, la dedica All’Ill.mo Sig.r Sig.r P[at]ron[us]. Col.mo IL SIGNOR PIETRO SOZZI Chi non hà capitale, che d’un ottima volontà non può tributare a quel’ nume venerabile, che più d’ogn’altro conosce favorevole a suoi voti; altre vittime, che un ardente brama d’ossequiarlo nel tempio dell’eternità, non istupisca adunque V.S. Ill.ma se gli presento su questa debole carta, insieme col mio cuore un contrasegno delle mie infinite obligationi, perché chi offre quanto possiede può pretendere di sodisfare ad’ogni debito benche eccedente, bramo per tanto, che questi intaglij mi servano di marmi pretiosi per caratterizare tra l’ali della fama le di lei eroiche, e generose attioni, e a mantenermi indelebile il carattere, che ambitioso porto nell’anima d’essere D.V.S. Ill.ma Div.mo Oblig.mo Humil.mo Ser.re S.A.Dte.F.hi Orientazione con una rosa dei venti, il nord, nord-est in alto. Nel grande riquadro in basso a sinistra una carta geografica, con in alto il titolo TERRITORIO DI BERGAMO in basso la Scala di Miglia dieci (10 miglia pari a mm 66) e l’imprint editoriale Stefano Scolari F. in Venetia a S. Zulian all’insegna delle tre Virtù. Carta orientata con il nord in alto. Graduazione ai margini di 1’ in 1’ da 45° 5’ a 45° 58’ 30’’ di latitudine e da 27° a 32° 27’ di longitudine.

Acquaforte e bulino, circa 1660/65, stampata su quattro grandi fogli, uniti per una dimensione totale di mm 770x1030.

Esemplare nel secondo stato, pubblicato dagli editori Remondini.

Pianta della città e del territorio di Bergamo dedicata al Signor Pietro Sozzi, come indica lo stemma del suddetto nell'angolo in basso a destra. Questo bulino è derivato dalla stampa di Giovanni Macheri e Pietro Micheli dedicata a Francesco Amedeo Martinengo Colleoni, con alcune modifiche, tra le quali l'ordine dei santi protettori (da sinistra a destra: Sant'Antonio da Padova, Sant'Alessandro e San Vincenzo), rivolti al Cristo Bambino che regge il globo, elemento aggiunto in quest'opera. Altra modifica è l'inserimento in basso a sinistra di una carta del territorio di Bergamo, la stessa riprodotta nell'atlante del 1620 di Giovanni Antonio Magini.

Interessante in questa pianta la presenza di iscrizioni indicanti i nomi dei siti di particolare importanza, posizionate accanto ai relativi luoghi o lungo le vie. Prendendo in considerazione la specifica sezione rappresentante il Complesso di Sant'Agostino si nota l'identità quasi assoluta con la precedente raffigurazione del Macheri: solo attraverso un'attenta analisi si possono discernere le minimali differenze che constano essenzialmente nella riproduzione o meno di alcune finestre lungo l'edificio e nell'apposizione di due coppie di cannoni presso i baluardi di Sant'Agostino e del Pallone. Anche per quanto riguarda gli elementi del paesaggio circostante l'immagine ricalca con esattezza quella da cui è derivata: l'avvallamento della Fara, la Porta Sant'Agostino (ancora rappresentata senza la spartizione in tre fasce verticali e relativi passaggi che caratterizzano l'architettura della sua facciata) con il suo antistante ponte levatoio e la fontana, alle sue spalle, al di là della strada. Ai lati della porta l'iscrizione "Porta di S. Agostin", ai piedi delle casermette quella indicante "Quartier" e all'interno del complesso monastico "St. Agostin". Il titolo, inscritto in un cartiglio in alto a sinistra, è affiancato dal leone di San Marco che regge lo stemma della città e un cartiglio che riporta per sommi capi e in italiano la leggenda della fondazione di Bergamo ad opera di Cidno, quinto nipote di Noè (nella stampa del Macheri la leggenda era riprodotta in latino).

La stampa è di grandissima rarità. Sono noti soli 5 esemplari istituzionali. Della prima edizione: Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai; Milano, Raccolta Bertarelli [P.V. f.s. 9-23]; Venezia, Museo Correr [C. P. 0031]. Della seconda edizione: Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai; Vienna, Österreichsche National bibliothek [AB 27 (16) KAR MAG].

Esemplare in eccellente stato conservativo ad eccezione di brunitura nel foglio superiore sinistro.

Stefano «Mozzo detto Scolari» nasce in territorio bresciano, a Calvisano, intorno al 1612, da Domenico Mozzi e da Isabela Michel Scolari, fu attivo a Venezia tra il 1644 e il 1687 in qualità di stampatore. La scarna bibliografia esistente lo individua quale titolare di «una delle maggiori calcografie veneziane della seconda metà del ’600», attivo a Venezia dal 1644 al 1687 e specializzato nella riproduzione di rami appartenuti ad altri editori e stampatori. Ad uno sguardo più attento, emerge invece chiaramente come Stefano accompagni a questa intensa e nota attività di riutilizzo di rami altrui, anche un’attività di committenza e anche di produzione originale di rami.

Dal 1660 in poi si moltiplicano le testimonianze archivistiche relative alla sua presenza in Venezia. Sono due i punti fermi della sua vita professionale e sociale: l’iscrizione alla Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian, che come vedremo sarà fonte di importanti contatti, e all’Arte dei Pittori, obbligatoria per potere esercitare il mestiere. Risulta radicato nell’area limitrofa alla parrocchia di San Zulian, ad un passo da Piazza San Marco: sono lì, infatti, la stamperia, all’insegna delle «tre Virtù», la casa in cui abita, la Scuola Piccola cui è iscritto. Si trova quindi nell’asse principale del commercio del libro a Venezia, quell’area, le Mercerie, compresa tra Piazza San Marco ed il Ponte di Rialto, dove nei secoli si sono succedute le botteghe di vari editori e librai.

Stefano Mozzi Scolari fu tra i primi a dedicarsi esclusivamente all’editoria illustrata, e la sua attività si ripartì in tre filoni: la riproduzione di rami già appartenuti ad altri, soprattutto di carattere geografico; editore o stampatore di immagini da lui commissionate, in collaborazione con Giacomo Piccini e Giovanni Merlo; stampatore di immagini da lui stesso realizzate. L’attività di Scolari, dunque, ebbe due connotati distintivi quali la riproduzione dell’esistente – più remunerativa per la sua stamperia – e la produzione di immagini legate alla vita cittadina e alla cronaca contemporanea. La sua carriera si svolse nei pressi della parrocchia di San Zulian, zona in cui è probabile che vivesse fin dal 1642. Fu membro attivo della corporazione dei Pittori tra il 1660 e il 1683 ed assiduo frequentatore dei Capitoli della Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian tra il 1660 e il 1691. L’analisi dei tre testamenti ci riconsegna molte notizie sulla sua famiglia e le sue frequentazioni professionali, quali il nome di sua moglie, la bolognese Laura Bittelli; quello di suo fratello Giuseppe e infine quello di Daniel Baselli. Questi, sempre presente per tutto l’arco della vita professionale di Scolari, è più giovane di circa venticinque anni; per motivi che non si è riusciti a chiarire, alla morte risulta essere in possesso di rami e stampe evidentemente provenienti dall’eredità Scolari, dal momento che gli stessi Scolari ricorrono alla magistratura preposta perché ne sia fatto inventario.

Vediamo in breve i tre filoni in cui pare di potere suddividere la sua attività: il primo è quello legato al rimettere in circolazione rami appartenuti ad altri, specie di carattere geografico, tra i quali spiccano i nomi di Donato ed Andrea Bertelli, Donato Rasciotti, Francesco Valeggio, Nicolas van Aelst, Giacomo Franco, Cornelis Cort, Marcus e Justus Sadeler, Alessandro Badoer. Vi è poi un secondo filone nel quale è editore, o forse anche stampatore di immagini commissionate da lui, ed è qui che si inserisce la sua collaborazione con Giacomo Piccini, padre della più nota Isabella. Il carattere di innovazione è evidente: Piccini è autore, per conto di Stefano, di alcune traduzioni grafiche di affreschi di grande rilevanza che arricchivano all’epoca il Fondaco dei Tedeschi di Venezia ed anche, ora perduti, di mano questi ultimi del Pordenone, la parete occidentale del convento di Santo Stefano, sempre nella città lagunare. Altro incisore suo contemporaneo con cui il bresciano collabora è Giovanni Merlo, in questo caso inserendosi in una tipologia di stampe sempre in voga, quello delle carte geografiche. Ne sia esempio il Vero e real disegno della inclita cita di Venetia, pianta prospettica della città incisa dal Merlo, ed edita una prima volta da Stefano attorno al 1670, di nuovo nel 1676 ed infine da Daniel Baselli nel 1696, che inizia la sua attività come ragazzo di bottega del bresciano. Quella sopra menzionata è l’unica stampa ad oggi nota che leghi il suo nome a quello di Scolari. Ed infine, vi sono anche alcune stampe dedicate all’attualità legata alla Guerra contro gli Ottomani. Questa produzione in particolare, nel contesto storico in cui vive Stefano, è caratterizzata da una presa immediata sul pubblico, sempre avido di conoscere le ultime novità sul fronte dell’impegnativa guerra contro i Turchi, e si affianca ad un’ampia quanto effimera circolazione di relazioni di guerra. Il suo certificato di morte è datato 10 giugno 1691, e nel quale risulta avere all’incirca 78 anni.

La condizione personale dello Scolari risulta quella di un artigiano agiato, padrone di una stamperia ma non di altri beni immobili. Muore nel 1691. Tre anni prima della sua morte redasse, in collaborazione con Francesco Busetto e Giacomo Zini, l’inventario della libreria di Giovanni Battista Scalvinoni. Ulteriori evidenze archivistiche testimoniano la presenza di suo nipote, l’omonimo Stefano, sempre nel territorio della parrocchia di San Zulian, in qualità di commerciante di incisioni.

Bibliografia

Arrigoni-Bertarelli (1931): p. 2, n. 12; Rossi Tosca, A volo d'uccello. Bergamo nelle vedute di Alvise Cima. Analisi della rappresentazione della città tra XVI e XVIII secolo, 2012; Serra Patrick, Tacconi Mario, Bergamo nelle stampe. Dal 1400 al 1800. Il territorio, piante e vedute della città, piante e vedute della provincia, 1975; Serra Patrick, Antiche stampe di Bergamo dal XV al XVIII secolo. Xilografie, bulini, acqueforti, 1982; Gert Jan van der Sman. Print publishing in Venice in the second half of the Sixteenth century in Print Quarterly, XVII (2000), p. 236-247; Alessia Giachery, Stefano Mozzi Scolari «stampadore e miniatore di stampe di rame» nella Venezia del Seicento: vita, attività, eredi.

Stefano MOZZI SCOLARI (Attivo a Venezia tra il 1644 ed il 1687)

|

Stefano «Mozzo detto Scolari» nasce in territorio bresciano, a Calvisano, intorno al 1612, da Domenico Mozzi e da Isabela Michel Scolari, fu attivo a Venezia tra il 1644 e il 1687 in qualità di stampatore. La scarna bibliografia esistente lo individua quale titolare di «una delle maggiori calcografie veneziane della seconda metà del ’600», attivo a Venezia dal 1644 al 1687 e specializzato nella riproduzione di rami appartenuti ad altri editori e stampatori. Ad uno sguardo più attento, emerge invece chiaramente come Stefano accompagni a questa intensa e nota attività di riutilizzo di rami altrui, anche un’attività di committenza e anche di produzione originale di rami.

Dal 1660 in poi si moltiplicano le testimonianze archivistiche relative alla sua presenza in Venezia. Sono due i punti fermi della sua vita professionale e sociale: l’iscrizione alla Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian, che come vedremo sarà fonte di importanti contatti, e all’Arte dei Pittori, obbligatoria per potere esercitare il mestiere. Risulta radicato nell’area limitrofa alla parrocchia di San Zulian, ad un passo da Piazza San Marco: sono lì, infatti, la stamperia, all’insegna delle «tre Virtù», la casa in cui abita, la Scuola Piccola cui è iscritto. Si trova quindi nell’asse principale del commercio del libro a Venezia, quell’area, le Mercerie, compresa tra Piazza San Marco ed il Ponte di Rialto, dove nei secoli si sono succedute le botteghe di vari editori e librai.

Stefano Mozzi Scolari fu tra i primi a dedicarsi esclusivamente all’editoria illustrata, e la sua attività si ripartì in tre filoni: la riproduzione di rami già appartenuti ad altri, soprattutto di carattere geografico; editore o stampatore di immagini da lui commissionate, in collaborazione con Giacomo Piccini e Giovanni Merlo; stampatore di immagini da lui stesso realizzate. L’attività di Scolari, dunque, ebbe due connotati distintivi quali la riproduzione dell’esistente – più remunerativa per la sua stamperia – e la produzione di immagini legate alla vita cittadina e alla cronaca contemporanea. La sua carriera si svolse nei pressi della parrocchia di San Zulian, zona in cui è probabile che vivesse fin dal 1642. Fu membro attivo della corporazione dei Pittori tra il 1660 e il 1683 ed assiduo frequentatore dei Capitoli della Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian tra il 1660 e il 1691. L’analisi dei tre testamenti ci riconsegna molte notizie sulla sua famiglia e le sue frequentazioni professionali, quali il nome di sua moglie, la bolognese Laura Bittelli; quello di suo fratello Giuseppe e infine quello di Daniel Baselli. Questi, sempre presente per tutto l’arco della vita professionale di Scolari, è più giovane di circa venticinque anni; per motivi che non si è riusciti a chiarire, alla morte risulta essere in possesso di rami e stampe evidentemente provenienti dall’eredità Scolari, dal momento che gli stessi Scolari ricorrono alla magistratura preposta perché ne sia fatto inventario.

Vediamo in breve i tre filoni in cui pare di potere suddividere la sua attività: il primo è quello legato al rimettere in circolazione rami appartenuti ad altri, specie di carattere geografico, tra i quali spiccano i nomi di Donato ed Andrea Bertelli, Donato Rasciotti, Francesco Valeggio, Nicolas van Aelst, Giacomo Franco, Cornelis Cort, Marcus e Justus Sadeler, Alessandro Badoer. Vi è poi un secondo filone nel quale è editore, o forse anche stampatore di immagini commissionate da lui, ed è qui che si inserisce la sua collaborazione con Giacomo Piccini, padre della più nota Isabella. Il carattere di innovazione è evidente: Piccini è autore, per conto di Stefano, di alcune traduzioni grafiche di affreschi di grande rilevanza che arricchivano all’epoca il Fondaco dei Tedeschi di Venezia ed anche, ora perduti, di mano questi ultimi del Pordenone, la parete occidentale del convento di Santo Stefano, sempre nella città lagunare. Altro incisore suo contemporaneo con cui il bresciano collabora è Giovanni Merlo, in questo caso inserendosi in una tipologia di stampe sempre in voga, quello delle carte geografiche. Ne sia esempio il Vero e real disegno della inclita cita di Venetia, pianta prospettica della città incisa dal Merlo, ed edita una prima volta da Stefano attorno al 1670, di nuovo nel 1676 ed infine da Daniel Baselli nel 1696, che inizia la sua attività come ragazzo di bottega del bresciano. Quella sopra menzionata è l’unica stampa ad oggi nota che leghi il suo nome a quello di Scolari. Ed infine, vi sono anche alcune stampe dedicate all’attualità legata alla Guerra contro gli Ottomani. Questa produzione in particolare, nel contesto storico in cui vive Stefano, è caratterizzata da una presa immediata sul pubblico, sempre avido di conoscere le ultime novità sul fronte dell’impegnativa guerra contro i Turchi, e si affianca ad un’ampia quanto effimera circolazione di relazioni di guerra. Il suo certificato di morte è datato 10 giugno 1691, e nel quale risulta avere all’incirca 78 anni.

La condizione personale dello Scolari risulta quella di un artigiano agiato, padrone di una stamperia ma non di altri beni immobili. Muore nel 1691. Tre anni prima della sua morte redasse, in collaborazione con Francesco Busetto e Giacomo Zini, l’inventario della libreria di Giovanni Battista Scalvinoni. Ulteriori evidenze archivistiche testimoniano la presenza di suo nipote, l’omonimo Stefano, sempre nel territorio della parrocchia di San Zulian, in qualità di commerciante di incisioni.

Bibliografia

Gert Jan van der Sman. Print publishing in Venice in the second half of the Sixteenth century in Print Quarterly, XVII (2000), p. 236-247; Alessia Giachery, Stefano Mozzi Scolari «stampadore e miniatore di stampe di rame» nella Venezia del Seicento: vita, attività, eredi.

|

Stefano MOZZI SCOLARI (Attivo a Venezia tra il 1644 ed il 1687)

|

Stefano «Mozzo detto Scolari» nasce in territorio bresciano, a Calvisano, intorno al 1612, da Domenico Mozzi e da Isabela Michel Scolari, fu attivo a Venezia tra il 1644 e il 1687 in qualità di stampatore. La scarna bibliografia esistente lo individua quale titolare di «una delle maggiori calcografie veneziane della seconda metà del ’600», attivo a Venezia dal 1644 al 1687 e specializzato nella riproduzione di rami appartenuti ad altri editori e stampatori. Ad uno sguardo più attento, emerge invece chiaramente come Stefano accompagni a questa intensa e nota attività di riutilizzo di rami altrui, anche un’attività di committenza e anche di produzione originale di rami.

Dal 1660 in poi si moltiplicano le testimonianze archivistiche relative alla sua presenza in Venezia. Sono due i punti fermi della sua vita professionale e sociale: l’iscrizione alla Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian, che come vedremo sarà fonte di importanti contatti, e all’Arte dei Pittori, obbligatoria per potere esercitare il mestiere. Risulta radicato nell’area limitrofa alla parrocchia di San Zulian, ad un passo da Piazza San Marco: sono lì, infatti, la stamperia, all’insegna delle «tre Virtù», la casa in cui abita, la Scuola Piccola cui è iscritto. Si trova quindi nell’asse principale del commercio del libro a Venezia, quell’area, le Mercerie, compresa tra Piazza San Marco ed il Ponte di Rialto, dove nei secoli si sono succedute le botteghe di vari editori e librai.

Stefano Mozzi Scolari fu tra i primi a dedicarsi esclusivamente all’editoria illustrata, e la sua attività si ripartì in tre filoni: la riproduzione di rami già appartenuti ad altri, soprattutto di carattere geografico; editore o stampatore di immagini da lui commissionate, in collaborazione con Giacomo Piccini e Giovanni Merlo; stampatore di immagini da lui stesso realizzate. L’attività di Scolari, dunque, ebbe due connotati distintivi quali la riproduzione dell’esistente – più remunerativa per la sua stamperia – e la produzione di immagini legate alla vita cittadina e alla cronaca contemporanea. La sua carriera si svolse nei pressi della parrocchia di San Zulian, zona in cui è probabile che vivesse fin dal 1642. Fu membro attivo della corporazione dei Pittori tra il 1660 e il 1683 ed assiduo frequentatore dei Capitoli della Scuola del Santissimo Sacramento in San Zulian tra il 1660 e il 1691. L’analisi dei tre testamenti ci riconsegna molte notizie sulla sua famiglia e le sue frequentazioni professionali, quali il nome di sua moglie, la bolognese Laura Bittelli; quello di suo fratello Giuseppe e infine quello di Daniel Baselli. Questi, sempre presente per tutto l’arco della vita professionale di Scolari, è più giovane di circa venticinque anni; per motivi che non si è riusciti a chiarire, alla morte risulta essere in possesso di rami e stampe evidentemente provenienti dall’eredità Scolari, dal momento che gli stessi Scolari ricorrono alla magistratura preposta perché ne sia fatto inventario.

Vediamo in breve i tre filoni in cui pare di potere suddividere la sua attività: il primo è quello legato al rimettere in circolazione rami appartenuti ad altri, specie di carattere geografico, tra i quali spiccano i nomi di Donato ed Andrea Bertelli, Donato Rasciotti, Francesco Valeggio, Nicolas van Aelst, Giacomo Franco, Cornelis Cort, Marcus e Justus Sadeler, Alessandro Badoer. Vi è poi un secondo filone nel quale è editore, o forse anche stampatore di immagini commissionate da lui, ed è qui che si inserisce la sua collaborazione con Giacomo Piccini, padre della più nota Isabella. Il carattere di innovazione è evidente: Piccini è autore, per conto di Stefano, di alcune traduzioni grafiche di affreschi di grande rilevanza che arricchivano all’epoca il Fondaco dei Tedeschi di Venezia ed anche, ora perduti, di mano questi ultimi del Pordenone, la parete occidentale del convento di Santo Stefano, sempre nella città lagunare. Altro incisore suo contemporaneo con cui il bresciano collabora è Giovanni Merlo, in questo caso inserendosi in una tipologia di stampe sempre in voga, quello delle carte geografiche. Ne sia esempio il Vero e real disegno della inclita cita di Venetia, pianta prospettica della città incisa dal Merlo, ed edita una prima volta da Stefano attorno al 1670, di nuovo nel 1676 ed infine da Daniel Baselli nel 1696, che inizia la sua attività come ragazzo di bottega del bresciano. Quella sopra menzionata è l’unica stampa ad oggi nota che leghi il suo nome a quello di Scolari. Ed infine, vi sono anche alcune stampe dedicate all’attualità legata alla Guerra contro gli Ottomani. Questa produzione in particolare, nel contesto storico in cui vive Stefano, è caratterizzata da una presa immediata sul pubblico, sempre avido di conoscere le ultime novità sul fronte dell’impegnativa guerra contro i Turchi, e si affianca ad un’ampia quanto effimera circolazione di relazioni di guerra. Il suo certificato di morte è datato 10 giugno 1691, e nel quale risulta avere all’incirca 78 anni.

La condizione personale dello Scolari risulta quella di un artigiano agiato, padrone di una stamperia ma non di altri beni immobili. Muore nel 1691. Tre anni prima della sua morte redasse, in collaborazione con Francesco Busetto e Giacomo Zini, l’inventario della libreria di Giovanni Battista Scalvinoni. Ulteriori evidenze archivistiche testimoniano la presenza di suo nipote, l’omonimo Stefano, sempre nel territorio della parrocchia di San Zulian, in qualità di commerciante di incisioni.

Bibliografia

Gert Jan van der Sman. Print publishing in Venice in the second half of the Sixteenth century in Print Quarterly, XVII (2000), p. 236-247; Alessia Giachery, Stefano Mozzi Scolari «stampadore e miniatore di stampe di rame» nella Venezia del Seicento: vita, attività, eredi.

|