| Riferimento: | S30478 |

| Autore | Andrea ANDREANI |

| Anno: | 1590 ca. |

| Misure: | 695 x 455 mm |

| Riferimento: | S30478 |

| Autore | Andrea ANDREANI |

| Anno: | 1590 ca. |

| Misure: | 695 x 455 mm |

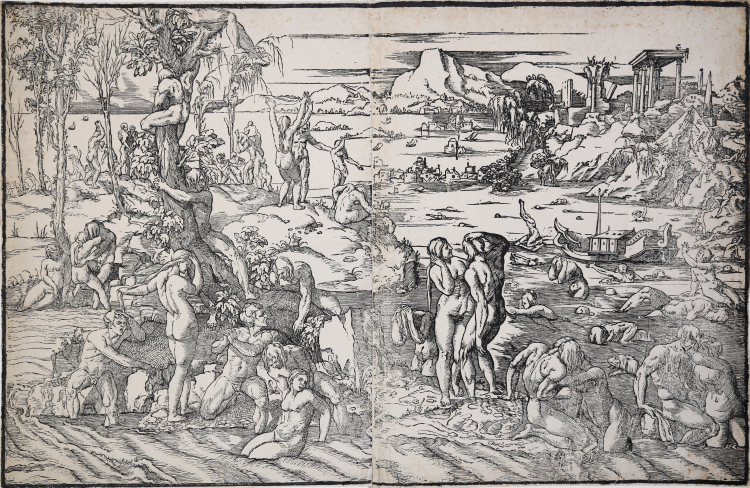

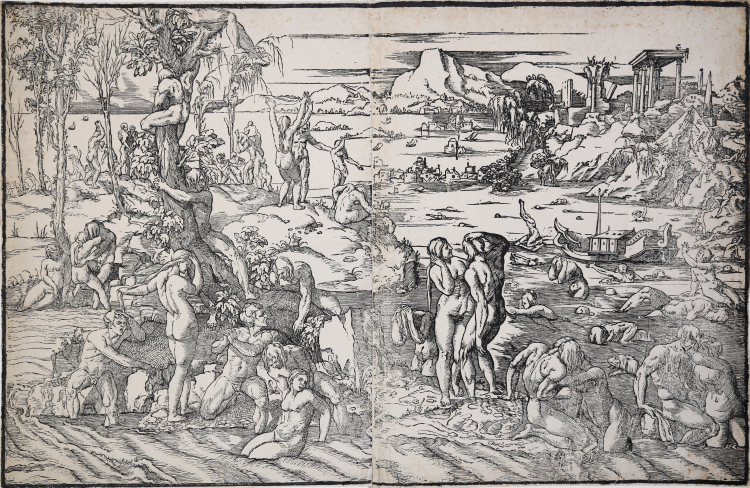

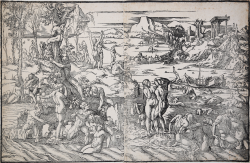

Xilografia in due blocchi, fine XVI secolo, siglata con il monogramma dell’Andreani in basso a sinistra. Bellissima prova, impressa su due fogli congiunti di carta vergata coeva, completa della linea marginale, minime ossidazioni nella parte superiore, per il resto in eccezionale stato di conservazione.

L’opera riproduce, in controparte, un intaglio a due legni, anch’esso non datato – ma realizzato nel decennio 1520/30 - e all’incirca delle medesime dimensioni, generalmente attribuito a Nicolò Boldrini.

La scena raffigura il Diluvio universale, narrato nella Genesi: coppie di uomini e donne nudi emergono dall’acqua e si riparano su piccole lingue di terra, sullo sfondo di un paesaggio inondato, con abitazioni quasi del tutto sommerse dall’acqua, e altre figure che tentano di raggiungere la punta di una piramide, dietro la quale si scorgono antiche rovine con templi e obelischi. Sulla destra, è ben visibile l’arca costruita da Noè, verso cui si rivolgono con lo sguardo o con gesti delle braccia le persone in acqua nel tentativo disperato di salvezza, mentre altri annegano. Tra le vittime, anche un cane e un cavallo.

Il disegno preparatorio, oggi perduto, è stato attribuito in origine a Tiziano, ma già Mariette dubitava di questa attribuzione, suggerendo il nome del Pontormo, mentre W. Suida quello di Palma il Vecchio. Baseggio inserì un esemplare dell’intaglio originario della Collezione Remondini di Bassano, nel gruppo Tiziano-Boldrini. In effetti, l’insieme degli elementi stilistici ed iconografici presenti nell’opera, sembrano escludere una derivazione da Tiziano e rivelano piuttosto influssi nordici combinati insieme: elementi stilistici della scuola danubiana; motivi paesaggistici della tradizione fiamminga e il classicismo (i templi e gli obelischi) tipico dello stile del Duperac e Thiry. Probabilmente proprio gli esemplari dell’opera con il monogramma dell’Andreani indussero a pensare ad un’invenzione italiana della composizione, tanto da essere inclusa, sia nella versione originaria che nella versione in controparte dell’Andreani, nel catalogo Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento, a cura di D. Rosand e M. Muraro. I curatori attribuiscono la silografia originaria a Nicolò Boldrini, pur sottolineando lo stile nordico dell’opera che evoca “un mondo diverso, quello che fa a capo all’arte di Durer”. Inoltre, notano che l’opera è stata intagliata con una precisione che “sembrerebbe precludere l’attribuzione a Boldrini” senza tuttavia formulare ipotesi alternative.

In una pubblicazione del 1983, David Landau ha suggerito il nome del pittore olandese Jan van Scorel, seguito anche da Molly Faries, che sottolinea le numerose corrispondenze, sia nel paesaggio che nella pose di alcune figure, ma anche nell’uso delle linee parallele per ombreggiare la composizione, tra il Diluvio universale e due dipinti dell’artista, in particolare il Battesimo di Cristo e Tobia e l’Angelo.

Questa derivazione di Andreani è indice del successo che l’opera incontrò. Andreani utilizzò l'incisione di riproduzione a chiaroscuro, molto di moda al tempo, ottenendo ottimi risultati: amava stampare con più legni sovrapposti in maniera complementare, in un modo che partecipa più del camaieu nordico "a contorni chiusi" che non del chiaroscuro di Ugo da Carpi "a contorni aperti". La sua opera grafica comprende circa quaranta lavori.

Opera di estrema rarità, conosciuta in pochissimi esemplari e in unico stato.

Bibliografia

Le Blanc, 2; Mariette, V, 302; Muraro e Rosand, Tiziano e la silografia veneziana del cinquecento, n. 86 e n. 87; Passavant, VI, pag. 222, n. 2; Heinecken, 1; M.Faries, “A woodcut of the Flood re-attributed to Jan van Scorel”, Oud Holland, 97 1983, pp. 5-12.

Andrea ANDREANI (Mantova 1546 – 1623)

|

Intagliatore e stampatore italiano. Lavorò a Firenze nel 1584-5, dal 1586 a Siena e nel 1590 ritorna nella sua città natale, Mantova, dove stabilisce il suo studio.

Andreani utilizzò l'incisione di riproduzione a chiaroscuro, molto di moda al tempo, ottenendo ottimi risultati: amava stampare con più legni sovrapposti in maniera complementare, in un modo che partecipa più del camaieu nordico "a contorni chiusi" che non del chiaroscuro di Ugo da Carpi "a contorni aperti". La sua opera grafica comprende circa quaranta lavori. La tecnica del chiaroscuro è particolarmente difficile nell' esecuzione, ed è per questo che ha trovato nella storia dell'arte grafica pochi seguaci. L'artista mantovano ne è certamente fra i maggiori esponenti. Riprodusse disegni di vari artisti su vari supporti con estrema fedeltà: si ispirò, ad esempio a Domenico Beccafumi e ai suoi pavimenti con disegni intarsiati nella Cattedrale di Siena, tre stampe si ispirano invece alla scultura marmorea del Giambologna, il Ratto delle Sabine (Firenze, Loggia Lanzi); nel 1585 realizzò delle stampe ispirandosi ai dipinti e i disegni sfumati di Jacopo Ligozzi e nel 1591-2 ne realizzò altre rifacendosi a Alessandro Casolani (1552-1608). La sua ammirazione per le xilografie della scuola di Tiziano è palese nelle sue copie del Trionfo della Fede (l’unica opera pubblicata a Roma, 1600 circa) e il Faraone che attraversa il Mar Rosso (Siena, 1589) e nella sua tendenza a realizzare grandi stampe, composte da più fogli legati insieme. Era solito usare quattro blocchi di chiaroscuro che si sovrapponevano; i suoi progetti più ambiziosi rimangono quelli composti da 40-50 blocchi, come il Sacrificio di Isacco (1586), ripreso da un pavimento del Baccafumi, la Deposizione (1595), tratto da un dipinto di Casolani a San Quirico a Siena, e il Trionfo di Cesare (1598-9), ispiratosi ai disegni di Bernardo Malpizzi, a sua volta influenzato dai cartoni del Mantegna (Londra, Hampton Court, Collezione Reale). Il fatto che Andreani dedicasse le sue stampe a molte persone, come si evince dalle iscrizioni sulle sue stesse opere, suggerisce che avesse difficoltà a trovare un mecenate unico, sebbene per un breve periodo abbia beneficiato della benevolenza dei Gonzaga. Questa difficoltà con i mecenati senza dubbio è alla base del fatto che, molto spesso, egli ristampasse e, laddove fosse richiesto, intagliasse vecchi blocchi acquistati da Niccolò Vicentino.

|

Andrea ANDREANI (Mantova 1546 – 1623)

|

Intagliatore e stampatore italiano. Lavorò a Firenze nel 1584-5, dal 1586 a Siena e nel 1590 ritorna nella sua città natale, Mantova, dove stabilisce il suo studio.

Andreani utilizzò l'incisione di riproduzione a chiaroscuro, molto di moda al tempo, ottenendo ottimi risultati: amava stampare con più legni sovrapposti in maniera complementare, in un modo che partecipa più del camaieu nordico "a contorni chiusi" che non del chiaroscuro di Ugo da Carpi "a contorni aperti". La sua opera grafica comprende circa quaranta lavori. La tecnica del chiaroscuro è particolarmente difficile nell' esecuzione, ed è per questo che ha trovato nella storia dell'arte grafica pochi seguaci. L'artista mantovano ne è certamente fra i maggiori esponenti. Riprodusse disegni di vari artisti su vari supporti con estrema fedeltà: si ispirò, ad esempio a Domenico Beccafumi e ai suoi pavimenti con disegni intarsiati nella Cattedrale di Siena, tre stampe si ispirano invece alla scultura marmorea del Giambologna, il Ratto delle Sabine (Firenze, Loggia Lanzi); nel 1585 realizzò delle stampe ispirandosi ai dipinti e i disegni sfumati di Jacopo Ligozzi e nel 1591-2 ne realizzò altre rifacendosi a Alessandro Casolani (1552-1608). La sua ammirazione per le xilografie della scuola di Tiziano è palese nelle sue copie del Trionfo della Fede (l’unica opera pubblicata a Roma, 1600 circa) e il Faraone che attraversa il Mar Rosso (Siena, 1589) e nella sua tendenza a realizzare grandi stampe, composte da più fogli legati insieme. Era solito usare quattro blocchi di chiaroscuro che si sovrapponevano; i suoi progetti più ambiziosi rimangono quelli composti da 40-50 blocchi, come il Sacrificio di Isacco (1586), ripreso da un pavimento del Baccafumi, la Deposizione (1595), tratto da un dipinto di Casolani a San Quirico a Siena, e il Trionfo di Cesare (1598-9), ispiratosi ai disegni di Bernardo Malpizzi, a sua volta influenzato dai cartoni del Mantegna (Londra, Hampton Court, Collezione Reale). Il fatto che Andreani dedicasse le sue stampe a molte persone, come si evince dalle iscrizioni sulle sue stesse opere, suggerisce che avesse difficoltà a trovare un mecenate unico, sebbene per un breve periodo abbia beneficiato della benevolenza dei Gonzaga. Questa difficoltà con i mecenati senza dubbio è alla base del fatto che, molto spesso, egli ristampasse e, laddove fosse richiesto, intagliasse vecchi blocchi acquistati da Niccolò Vicentino.

|