| Riferimento: | S48405 |

| Autore | Enea VICO |

| Anno: | 1550 ca. |

| Misure: | 285 x 405 mm |

| Riferimento: | S48405 |

| Autore | Enea VICO |

| Anno: | 1550 ca. |

| Misure: | 285 x 405 mm |

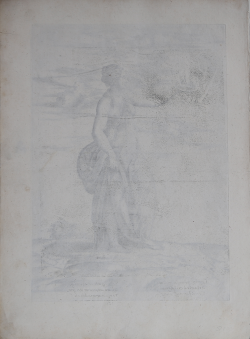

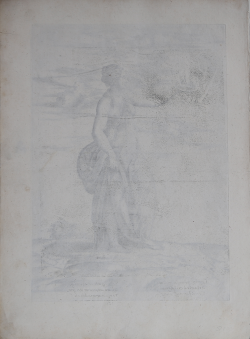

Bulino, circa 1550/60, privo di firma dell’incisore. Imprint editoriale di Antonio Lafreri in basso al centro.

Esemplare del secondo stato di tre, con la cancellazione della civetta ma avanti l’imprint di Giovanni Orlandi.

Replica, nello stesso verso, dell’incisione firmata da Enea Vico (1548) derivante da un soggetto del Parmigianino. Disegni correlati del Parmigianino si trovano al British Museum (Ff,1.79) e al Museo di Belle Arti di Budapest (inv. 2134).

Questa replica viene sempre assegnata alla mano di Enea Vico, non nuovo nel replicare per antonio Lafreri dei soggetti che aveva interpretato in precedenza per le tipografie di Tommaso Barlacchi e Antonio Salamanca.

I disegni di Parmigianino sembrerebbero costituire una delle idee per gli affreschi di Fontanellato, dove il Mazzola dipinse il ciclo di Diana e Atteone ripreso dalle Metamorfosi di Ovidio. Nel soffitto è rappresentata Paola Gonzaga nelle vesti di Cerere in rapporto alla ricerca della figlia Proserpina rapita nell’Ade. Il disegno potrebbe essere un’idea, poi abbandonata, di rappresentare Cerere che trasforma Ascalafo in gufo per punirlo di aver scoperto Proserpina mentre ingeriva un frutto purpureo interrompendo il digiuno, condizione per la sua uscita dall’Ade.

Magnifica prova, ricca di toni, impressa su carta vergata coeva con filigrana “pellegrino nel cerchio” (Woodward nn. 3-6), con inusuali ampi margini, in perfetto stato di conservazione.

Bibliografia

Bartsch, Le Peintre graveur (XV.303.45.II).

Enea VICO (Parma 1523 - Ferrara 1567)

|

Enea, figlio di Francesco, è antiquario, disegnatore, incisore e numismatico. Nasce a Parma il 19 gennaio 1523 e non nel 1521 come stabilisce l’Huber. Dopo aver acquisito una prima formazione letteraria e artistica in questa città, e forse conosciuto i principi del disegno alla scuola di Giulio Romano, Enea si trasferisce a Roma nel 1541. Nella città pontificia Enea lavora per Tommaso Barlacchi, lo stampatore che compare al suo fianco come incisore in una serie di grottesche edite nel 1542. Nel clima classicheggiante ed erudito della città, il suo stile si affina sui modelli di Perin del Vaga e di Francesco Salviati, pur sempre interpretati secondo la lezione di Parmigianino. Entro il V decennio del secolo il Vico, dopo aver assimilato la lezione dei grandi maestri, Marcantonio, Agostino Veneziano, Caraglio, Bonasone, acquisisce uno stile personale che lo porta a realizzare le sue stampe migliori. Lasciata Roma per Venezia, il Vico soggiorna a Firenze presso Cosimo I prima di stabilirsi a Venezia dove, a detta del Vasari, era andato nel 1557. Successivamente nel 1563 passa al servizio di Alfonso d’Este a Ferrara rimanendovi fino alla morte avvenuta il 17 agosto 1567. Di Vico rimangono circa 500 incisioni a bulino: ritratti, serie di vasi antichi, gemme e cammei, incisioni da opere di Raffaello, Michelangelo, Salviati, ecc.; la raccolta Le immagini delle donne auguste (tratte da medaglie romane, 1557). La sua fama di numismatico trova conferma nei volumi Immagini con tutti i riversi trovati et le vite degli imperatori (1548); Discorsi sopra le medaglie degli antichi (1555); Commentari alle antiche medaglie degli imperatori romani (1560).

|

Enea VICO (Parma 1523 - Ferrara 1567)

|

Enea, figlio di Francesco, è antiquario, disegnatore, incisore e numismatico. Nasce a Parma il 19 gennaio 1523 e non nel 1521 come stabilisce l’Huber. Dopo aver acquisito una prima formazione letteraria e artistica in questa città, e forse conosciuto i principi del disegno alla scuola di Giulio Romano, Enea si trasferisce a Roma nel 1541. Nella città pontificia Enea lavora per Tommaso Barlacchi, lo stampatore che compare al suo fianco come incisore in una serie di grottesche edite nel 1542. Nel clima classicheggiante ed erudito della città, il suo stile si affina sui modelli di Perin del Vaga e di Francesco Salviati, pur sempre interpretati secondo la lezione di Parmigianino. Entro il V decennio del secolo il Vico, dopo aver assimilato la lezione dei grandi maestri, Marcantonio, Agostino Veneziano, Caraglio, Bonasone, acquisisce uno stile personale che lo porta a realizzare le sue stampe migliori. Lasciata Roma per Venezia, il Vico soggiorna a Firenze presso Cosimo I prima di stabilirsi a Venezia dove, a detta del Vasari, era andato nel 1557. Successivamente nel 1563 passa al servizio di Alfonso d’Este a Ferrara rimanendovi fino alla morte avvenuta il 17 agosto 1567. Di Vico rimangono circa 500 incisioni a bulino: ritratti, serie di vasi antichi, gemme e cammei, incisioni da opere di Raffaello, Michelangelo, Salviati, ecc.; la raccolta Le immagini delle donne auguste (tratte da medaglie romane, 1557). La sua fama di numismatico trova conferma nei volumi Immagini con tutti i riversi trovati et le vite degli imperatori (1548); Discorsi sopra le medaglie degli antichi (1555); Commentari alle antiche medaglie degli imperatori romani (1560).

|